越通社河内——越南通讯社是首个传播出全国人民在三十年抗战中昼夜期盼的胜利喜讯的新闻机构。在那一刻,金星红旗在城市各大街小巷、办公机关和民宅上迎风飘扬。越通社与解放通讯社的记者第一时间在国内外播出的信息和图片及时反映了抗美救国战争胜利日的历史瞬间,展现了西贡政权的崩溃和美国“越南战争越南化”战略的彻底破产。

关于该历史事件的图片和新闻

据陈梅享记者的回忆,1975年4月30日早晨,第二军团的突击部队已进入西贡市中心。他与同事们一大早已乘车从同奈河上大公路桥驶入。那时,载有记者的车在路上还需谨慎驾驶,躲开敌人的弹头。前方是领军坦克,随后是装甲车、步兵车,130毫米大炮沿途火力支援,车队一路直指独立宫。

越通社记者小组抵达独立宫时,前方坦克已撞倒大门驶入。陈梅享记者一下车,便见846号坦克威武地穿过刚被撞开的铁门。作为一名战地记者的本能驱使他立刻举起相机拍摄。这张照片后来被命名为《解放军坦克驶入独立宫——1975年4月30日中午》。

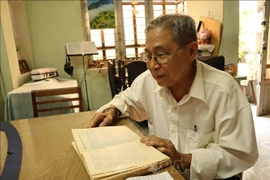

陈梅享记者自豪地分享道:“我拍的照片发回河内后,被多家国内外媒体广泛采用,成为4·30胜利日的象征图像。但直到一年多后,我返回河内的机关驻地时才第一次亲眼看到自己拍下的这幅历史照片。”

在西线,解放通讯社记者小组由记者阮青边带队,从旭门、丘碰(Gò Vấp)方向进入西贡。他们所见是群众激动而振奋的景象。解放日当天,街道两旁的民众不断高呼“欢呼!”迎接军队车队驶过,广播里高音播放着雄壮的革命歌曲,现场气氛异常热烈。

记者阮青边回忆起自己当天发出的第一篇通讯稿,在抵达西贡后,我先拜访了亲人,随后环城一圈观察市容,立刻撰写了《西贡解放初时》的报道。整个记者小组和无线电组顾不上吃饭轮流手摇发电机,将新闻传回西宁基地。到了当晚8时,电台播出我的稿件,那一刻心情难以形容。”

越南通讯社和解放通讯社记者奋战在新闻第一线,宣传报道越南民族抗击外敌、解放南方、统一国家的民族历史最伟大的战绩之一。

解放消息传出后,一系列新闻搞通过莫尔斯电码、电传打字机和数千张描写解放初期西贡人民真实生活面貌的照片通过飞机和telephoto直接送达河内越通社,及时向国内报纸、电台和国际通讯社提供信息。解放通讯社和越南通讯社“虽二而一”,圆满完成了通讯社从战场到胜利日的使命。

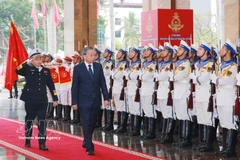

同国家并肩共谱新篇章

1975年4月30日晚,随军赴西贡的越南通讯社和解放通讯社记者大都欢聚一堂。

为了保证信息流不间断,他们立即报道有关解放和接管设施的信息。各军种、分社、分区的信息不断传送到西宁基地。在此,总编辑陶松动员所有记者、编辑和技术人员参与处理发往河内的新闻。

1976年5月24日,根据党中央书记处的指示,越南通讯社与解放通讯社合并为越南通讯社。

战地记者回归和平年代后,仍肩负着传递国家建设信息与图像的使命。解放后,记者阮士水被派驻明海省(今芹苴、薄辽、金瓯一带)。他曾随时任政府副总理、农业部长兼南方农业改造委员会主任武志功同志深入各南部省份,并报道农业改造与经济发展工作。

阮士水回忆道:“虽然要离乡背井工作,但我从未后悔选择当记者,而不是留在河内从事科学研究。亲身走过、见证并书写下军民英勇战斗的精神,以及解放后人民热火朝天建设国家的景象,是记者的荣誉与自豪”。

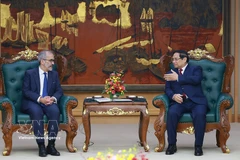

记者陈梅享历任记者、管理干部,直至担任越通社社长。他表示,能亲历1975年4月30日这一历史时刻,是他记者生涯中最幸运、最自豪的经历,因为战地记者就是“在枪林弹雨中用鲜血书写历史的人”。

陈梅享感动地说:“为了真实、准确地反映战士与人民在各条战线英勇战斗的画面与信息,越南通讯社与解放通讯社的记者亲临许多战场、目睹敌军扫荡行动;其中不少人为此献出了生命。没有哪个新闻机构像越通社那样,烈士人数之多,超过260位新闻工作者在手握相机、笔杆、尚未写完的稿件中英勇牺牲”。

解放后,记者阮青边继续在越通社南方分社工作,直至退休。他也选择胡志明市作为第二故乡。目睹西贡——胡志明市50年来的点滴变化,阮青边认为,如今的胡志明市已是一座现代都市,比以前“更加光辉壮丽”,高楼林立、经济社会不断发展,成为国内外游客的热门目的地。

阮青边表示:“在这四月的日子里,无论以战地老记者的身份,还是胡志明市一位普通市民的身份,我内心都满怀自豪与骄傲。继承历代人敢于奉献的精神和城市的活力与创造力,胡志明市定能早日实现建设一个宜居、文明、现代、有情有义之地的目标”。(完)

国家统一50周年:越通社战地记者感人故事

在庆祝南方解放、国家统一50周年的欢庆时刻,越南通讯社(TTXVN)回顾了与国家同行的光荣历史,并向曾参与卫国战争和履行国际义务的干部、记者、编辑、技术人员及员工致敬。