越通社胡志明市 ——1975年春季大捷开启了越南历史的新纪元——国家统一纪元。与从四面八方进军西贡的解放军队伍一样,越南通讯社与解放通讯社的记者、电报员、技术员们也协同作战,形成了一条紧随战事前线的“信息战线”。1975年4月30日,越南通讯社和解放通讯社的许多战地记者亲眼见证并记录下这场抗美救国战争中极具价值的历史时刻。他们的新闻、图片和火线报道令全国人民和国际友人倍感振奋。

1960年10月12日,解放通讯社在西宁省长烈(Chàng Riệc)森林播发名为“解放社”的第一条新闻,正式宣布越南南方民族解放阵线的官方发言和通讯机构成立。从那时起直到抗美救国战争结束,解放通讯社始终出色完成光荣而英勇的信息使命,及时鼓舞南方军民为国家和平统一而奋斗的正义事业。

解放通讯社是世界新闻史上的一个“唯一”。这是一个在敌人炮火中诞生、在战争最激烈阶段成立的革命抗战通讯机构。

从1961至1962年,解放通讯社的网络逐步覆盖东南部、西南部、西贡-嘉定等地区及解放军各指挥部。

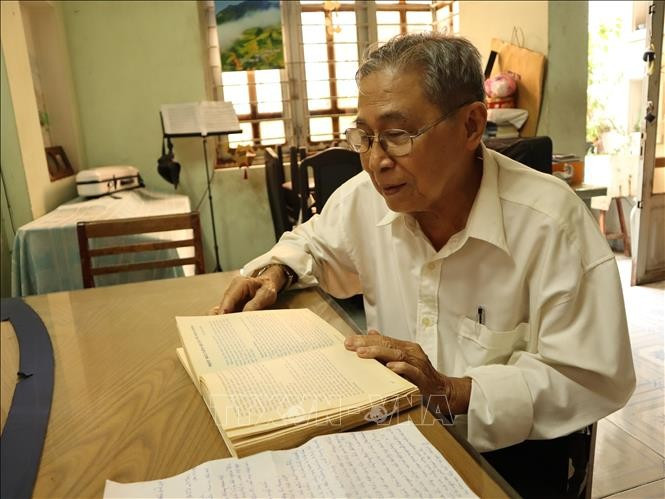

原解放通讯社记者阮青斌回忆道:“当年,解放通讯社在西宁与柬埔寨边境的抗战根据地内开展工作,生活和工作条件极其艰苦。没有桌椅,记者们用树枝搭成简易桌面来写稿。有时缺纸,我们就把旧稿拿到溪水里洗掉字迹、晾干后再用;许多时候边写新闻边提防敌军特工飞机的袭扰。为了确保安全,电报组与记者组必须分开驻扎。每次发稿时,电报组都要背着手摇发电机走远离基地的地方,以避免无线电信号被敌人侦测到。”

本着“虽二而一”的精神,在1970年至1975年间,解放通讯社持续得到越南通讯社在人力和设备方面的支援。其中,受过全面培训的记者、技术员、电报员被陆续派往南方战场,满足前线新闻工作的需求,及时为全国人民提供最新战况,尤其是为即将到来的解放日如火如荼的总进攻氛围。

1972年7月,在南方战场迈入关键阶段的时候,近150名刚从河内各所大学毕业的学生被选中,参加战地记者培训班——即GP10班。这是专为支援解放通讯社而组建的一支“记者军”。

回忆起在和平省参加培训初期的日子,GP10班的老记者黄廷战讲道,和平时期学当记者只需会写稿、拍照,但战地记者不仅要掌握业务,还要锻炼体力和生存技能,穿越溪流、森林、长山山脉去前线报道。

“那时我们这些只懂课本的学生下课后要练习背砖上山。每人背包里塞10到12块砖,背上山行走,尽管背上垫了旧衣服、破席子,每次一提包砖就会砸得后背生疼。开始几天,每次训练后大家的后背都被砸得乌青,累到抬不起脚。”黄廷战回忆。

经过培训和训练后,到1973年3月,共有108名记者被编入支援解放通讯社的队伍。他们沿长山路线及老挝境内跋涉南下。

解放通讯社的记者阮士水当时刚毕业于河内综合大学。1973年3月16日,他和GP10班的记者们开始进入南方战场。这一旅程历时近三个月,留下了许多难忘经历与回忆。他们的北-南之行不仅要翻越高山深涧,还要经历生死考验。到达越老边境后,他们乘坐敞篷卡车彻夜奔波,凌晨一两点才到兵站休息。

在西宁短暂工作后,1974年初,记者阮士水与两位同事被派往位于东南部马驼森林(同奈省)的D战区分社,承担该区域的新闻任务。这里人口分布稀疏,许多乡村需穿林小道数十日方能抵达;部分地区“反共”激烈,敌我交错。阮士水经常深入基层拍照写稿,报道劳动竞赛、部队和游击队的活动。

选择战地记者之路,历经无数艰辛,但记者阮士水最深刻的“噩梦”并非战火或敌人,而是“绿豆饭”。“战区断粮时,我们只能吃自种的绿豆饭。说是饭,其实只有绿豆,没有米。吃多了绿豆,肠胃都发热。”尽管已过去五十多年,他仍记忆犹新。(完)