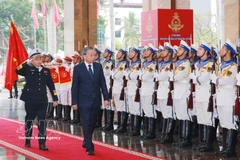

越通社河内——第37届东盟峰会和相关会议从11月12日至15日在越南首都河内国际会议中心举行。会议结束后,东盟各国领导人发表了第37届东盟峰会主席声明。

东盟各国领导承诺继续努力促进东盟共同体建设,保障2025年东盟共同体愿景得到充分和有效实施,高度评价东盟为实现2020年提出各优先事项所作出的努力,旨在将“齐心协力与主动适应”这一主题进一步具体化,并实现东盟领导人有关齐心协力与主动适应的东盟共同体的愿景声明。

各国领导重申了巩固团结统一、维持东盟在开放、透明、包容性、基于法律等的地区结构中的中心地位,进一步加强地区经济互联互通,增强东盟特色和东盟活动效率,提高东盟在迅速变化的地区与全球中的韧性和适应能力。

各国领导人再次强调维护和平、安全、中立与稳定的东南亚地区以及在遵守法律和外交进程、不使用武力或以武力相威胁等的基础上促进地区和平价值的承诺,强调维护开放、透明、基于法律和包容性的地区结构的重要性,继续努力加强合作,有效处理非传统安全挑战。

各国领导强调尽管疫情造成的影响前所未有,但东盟仍维持稳定宏观经济,同时承诺努力减轻新冠肺炎疫情给经济发展所带来的影响,继续促进地区复苏和提高竞争力。

各位领导强调急需促进合作,致力于人民和保障民生,强调克服新冠肺炎疫情后果、促进经济复苏的努力。东盟同时继续努力促进可持续发展,加强劳务合作,废除童工劳动,努力减轻灾害损失,强调东盟文化特色等。

关于对外关系,东盟各国领导人欢迎各伙伴继续尊重东盟的核心作用,同时提出具体的承诺,促进东盟共同体建设进程,应对疫情和实现疫后复苏。

关于国际和地区问题,各国领导人承诺继续促进致力于和平、安全与稳定的地区合作,强调东盟继续彰显出其主动性、核心地位、韧性和适应能力。

各国领导者强调维护东海和平、稳定、安全以及航行和飞越自由与安全的重要性,对东海上最近局势深表关切,强调东海问题应通过1982年《联合国海洋法公约》(UNCLOS1982)解决,有关各方要保持克制,不采取军事化行动或使紧张局势扩大化的行为。

东盟各国领导欢迎东盟与中国的合作以及双方在新冠肺炎疫情背景下进行《东海行为准则》(COC)谈判所作出的努力。各位领导强调应为COC谈判创造便利环境,强调树立信心和充分、有效落实《东海各方行为宣言》(DOC)的重要性。

各国领导人一致同意继续支持东盟的地位,促进若开邦返乡和可持续发展进程,高度评价东盟各成员国和若干伙伴在支持东盟各项活动。

各国领导强调继续维护有关各方之间的和平对话的重要性,旨在促进朝鲜半岛无核化进程,呼吁有关各方重回和平谈判桌上,开展合作,面向无核化的朝鲜半岛永久和平与稳定。

各国领导再次强调为解决以色列与巴勒斯坦之间的冲突寻找全面、公平与可持续的措施的必要性,呼吁各方重启和平谈判。(完)